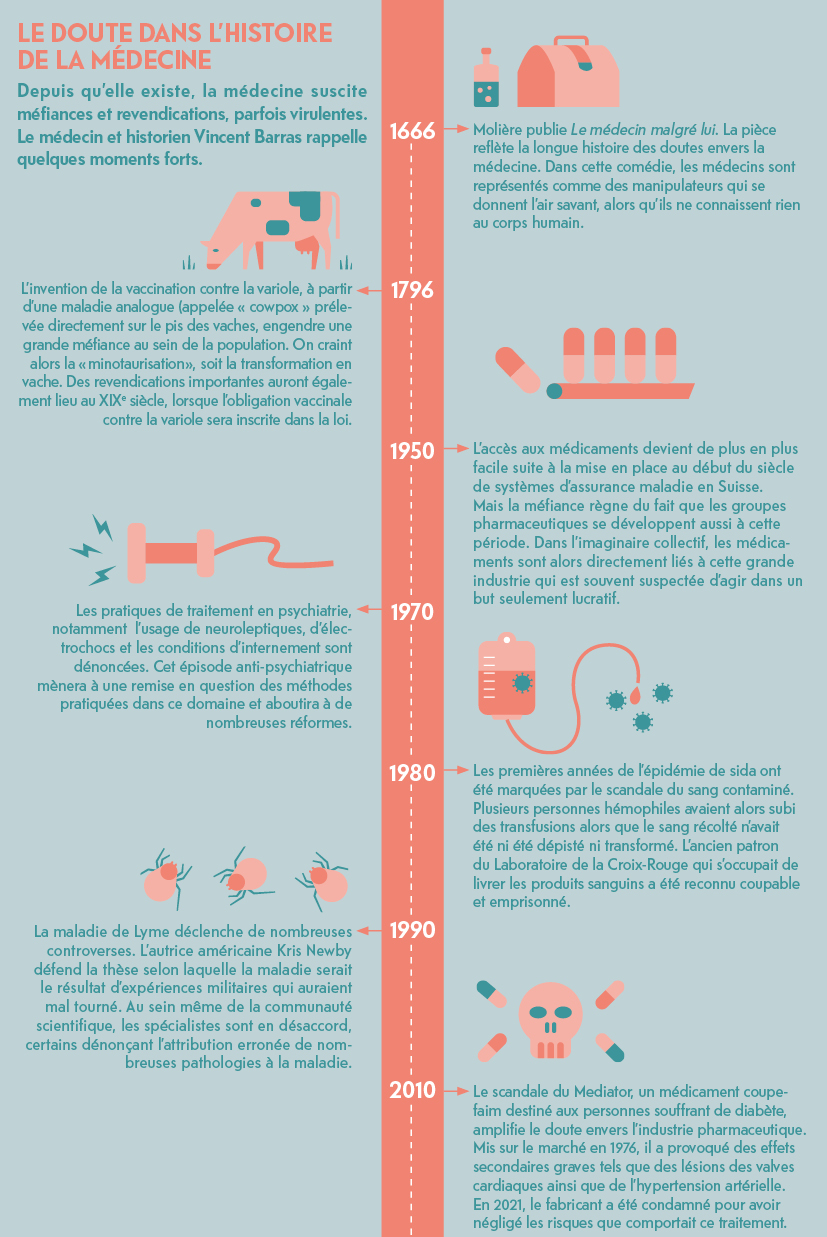

La méfiance envers la science n’est pas nouvelle. Mais elle s’est développée avec l’usage des réseaux sociaux, et la crise sanitaire a encore accentué le phénomène. Pour y répondre, la médecine doit évoluer en respectant un cadre déontologique irréprochable.

Au cours des quarante prochaines années, la science produira plus de connaissances que l’humanité n’en a créées dans toute son histoire, annonce l’auteur américain Shawn Lawrence Otto dans son livre The War on Science. L’écrivain déplore dans le même temps ce paradoxe : au moment où le monde a le plus besoin des scientifiques, l’idée de connaissance objective semble totalement en crise. Selon le Baromètre scientifique suisse, 21% des personnes interrogées pensent que le nombre de décès dus au coronavirus est volontairement exagéré par les autorités. Près de 16% croient que des personnes puissantes ont planifié la pandémie et 9% mettent même en doute la présence de preuves attestant de l’existence du nouveau virus. Comment comprendre cette défiance, et quelles réponses y apporter ? Explications en six points.

La perception de la science est fortement influencée par les réseaux sociaux. Des informations inexactes ou même mensongères circulent de façon virale sur ces supports et participent à la diffusion de thèses conspirationnistes. D’autant que les algorithmes de Facebook ou Twitter orientent leurs lectorats vers des contenus auxquels ils adhèrent déjà. De quoi renforcer les préjugés et affaiblir le développement d’un esprit critique. Cette dynamique participe par ailleurs à brouiller la frontière entre le fait scientifique et l’opinion, comme le relevait le récent docu-fiction à succès The Social Dilemma, de Jeff Orlowski.

Les créateur.trices de ces outils numériques, effrayées par ce qu’ils ont eux-mêmes généré, alertent sur le danger de ces plateformes qui incitent les internautes à perdre la maîtrise de leurs convictions, ce qui peut même modifier leur comportement. La science devient un sujet où chacune peut énoncer sa propre vérité, mettant ainsi en péril la vérité partagée et le consensus qui la constitue.

Pourtant, en Suisse, depuis les années 1970, les enquêtes d’opinion montrent que la confiance de la population envers la science demeure plutôt bonne et, souvent, bien meilleure que ce qu’imaginent les scientifiques, observe Bruno Strasser, historien des sciences et professeur à l’Université de Genève. Les chercheureuses bénéficient d’une image bien plus positive que celle des politiciennes, des médias ou des chefs de multinationales, par exemple. « La confiance peut être morcelée, explique-t-il. On peut être opposé à un type de vaccin et favorable à la chimiothérapie. Ces nuances sont parfois perçues comme une défiance envers la science dans son ensemble, alors que ce n’est pas du tout le cas. »

Ce qui a changé, c’est que la population dispose désormais d’espaces d’échange liés à la science ou la médecine, poursuit Bruno Strasser. « Pour le meilleur et pour le pire. Mais ces espaces ont le mérite d’avoir contribué à l’émergence d’une critique. » Il faudrait accorder plus de place au doute, à l’incertitude, dans la communication scientifique pour renforcer la confiance de la population envers la science. « Par le passé, on a souvent présenté des découvertes comme faisant l’objet d’un consensus scientifique, en négligeant le facteur d’incertitude qui est inhérent à la science, et qui en fait sa force. »

La crise du Covid-19 a créé une situation totalement inédite: la population a eu l’occasion de suivre la construction du savoir scientifique autour du virus, comme on regarderait une émission de téléréalité. Le public assistait ainsi, en temps réel, aux questionnements autour de la pandémie. Un chemin qui passe nécessairement par des doutes, des remises en cause ou des rectifications, par exemple par rapport au port du masque ou à l’efficacité de certains médicaments. « Le grand public n’a pas forcément compris que ces contradictions font partie de la démarche scientifique, pensant qu’un résultat de recherche était valable pour toujours, estime Bruno Strasser. Nous payons aujourd’hui les erreurs passées de la communication scientifique. »

Cette crise, marquée par une perte de confiance envers les scientifiques, souvent perçus comme une élite déconnectée des préoccupations du peuple, n’est pas nouvelle. Son origine se situerait dans les années 1960, après les deux guerres mondiales. L’emploi de gaz de combat ou de la bombe atomique a fait émerger l’image d’une science orientée contre le bien commun. Par la suite, les mouvements de mai 1968 et de la contre-culture ont remis en cause toute forme d’autorité. Un phénomène qui a encore pris plus d’ampleur avec les grands accidents technologiques et industriels, comme Tchernobyl. Les avancées scientifiques autour du génie génétique et le développement de pesticides ont aussi contribué à ces controverses en raison des problèmes éthiques qu’ils soulèvent.

Le développement des connaissances s’est toujours accompagné d’un regard critique, surtout vis-à-vis de la science telle qu’elle se décline à travers les techniques, explique Bruno Strasser. « Dès le XVIIIe siècle, on a assisté à des révoltes contre les machines, tandis que durant les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975, des voix critiques se sont élevées pour dénoncer les conséquences négatives des avancées de la science et de la technologie sur l’environnement et la société. »

La science a su faire ses preuves et se montrer digne de confiance, relève pour sa part Philippe Huneman, directeur de recherche à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques à la Sorbonne. «L’accumulation des connaissances représente le meilleur outil pour connaître le monde du réel et pouvoir agir dessus. Il est tout à fait rationnel de s’en remettre avant tout à ce domaine pour fonder les croyances à la base de nos actions. »

La meilleure manière de produire la science est de la justifier par ses procédures, ses méthodes et ses normes. « Les procédés qui guident la science sont fiables parce qu’ils reposent sur une organisation sociale. C’est ce que Robert Merton, l’un des pères de la sociologie des sciences dans les années 1950, a défini comme le scepticisme organisé. La recherche n’est pas l’affaire d’une activité scientifique individuelle et isolée. Même de grands savants comme James Watt ou Albert Einstein travaillaient au sein d’une communauté scientifique encadrée par des procédures normées. »

Ce scepticisme organisé est assuré à travers des conférences, des institutions consacrées à la discussion, et le peer review : un examen par des expertes indépendantes dans le domaine, explique Philippe Huneman. Car le doute, ce n’est pas simplement dire « tout ça, c’est n’importe quoi ». « Il faut avoir des raisons justifiées pour être pris au sérieux quand on avance un doute. Il n’est toutefois pas toujours évident de distinguer le complotisme de la méfiance fondée envers des pratiques scientifiques douteuses. »

Un autre garde-fou contre les dérives scientifiques repose sur le fait que tout manquement à la déontologie est très coûteux : une seule fraude sur des données peut coûter une carrière. « Par conséquent, il est légitime de conserver un degré de confiance raisonnable envers la science comme productrice de vérité. À condition, bien sûr, que cette organisation sociale fonctionne bien. »

Actuellement, cette forme d’évaluation fonctionne plutôt bien, même si elle gagnerait à être renforcée dans certains secteurs, souligne Philippe Huneman. « Il existe toujours un risque de certains biais de résultats, lié au financement notamment. Dans certaines disciplines, les intérêts économiques en jeu sont astronomiques. C’est le cas dans les sciences médicales. Un domaine dans lequel les financements des projets de recherche peuvent venir de l’industrie agroalimentaire, qui n’est évidemment pas objective. Ainsi, certaines études au sujet des aliments dans les revues scientifiques de nutrition se montrent favorables à 55% aux produits de cette industrie contre seulement 9% quand la recherche est menée de façon indépendante*.

Des biais peuvent aussi influencer la recherche et ses résultats. Philippe Huneman cite l’exemple du paludisme, une des principales causes de mortalité dans les pays tropicaux. Pendant longtemps, cette affection a reçu très peu d’attention et, surtout, peu de financements par rapport à d’autres maladies occidentales.

Autre problème : la recherche scientifique repose souvent sur une perspective androcentrique, c’est-à-dire basée exclusivement sur un point de vue masculin, de façon consciente ou non, relève l’expert. « Des maladies concernant les hommes blancs, comme la calvitie, sont sur-étudiées par rapport à celles touchant uniquement les femmes, comme l’endométriose. » Il rappelle aussi que, pendant longtemps, les théories scientifiques sur la biologie de la reproduction ont été très peu objectives et très sexistes, comme l’a relevé notamment la philosophe Elisabeth Lloyd. Celle-ci a notamment montré que les explications du plaisir féminin, dans la biologie évolutionniste, ont systématiquement été liées à l’idée que le sexe de la femme se limite à une fonction reproductive.

Un facteur supplémentaire susceptible de trahir l’objectivité scientifique concerne la pression exercée sur les chercheurs et chercheuses pour qu’ils.elles publient beaucoup, selon la fameuse maxime « publish or perish » (publier ou périr). « Il s’agit d’un système ultra-compétitif induisant des comportements contraires à la démarche scientifique », regrette Philippe Huneman, évoquant l’essor des revues dites prédatrices, où tout et n’importe quoi est publié, de manière à encaisser un maximum de frais de publication.

Dans son ouvrage Malscience : de la fraude dans les labos, Nicolas Chevassus-au-Louis décrit une communauté scientifique où la compétition est acharnée et où la vérité est arrangée en fonction de ce qui doit être démontré. « La fraude en science repose sur la fabrication de données, leur falsification ou même parfois sur du plagiat », détaille le biologiste de formation, signalant que 2% des chercheureuses, interrogées de manière anonyme, reconnaissent avoir inventé ou falsifié des données au moins une fois au cours de leur carrière. Ce qui représenterait pas moins de 140 000 scientifiques à travers le monde. « D’ailleurs, le nombre de rétractations dans la littérature scientifique, en bonne partie à cause d’erreurs dans les résultats, a été multiplié par dix depuis les années 1980. »

Parmi les sciences de la nature, la biologie et la médecine sont particulièrement touchées par la fraude. En cause, la taille souvent réduite des équipes de recherche et des laboratoires. Mais aussi, les importantes sommes d’argent en jeu. « Ces disciplines comptent parmi les plus fragiles du point de vue épistémologique, explique Nicolas Chevassus-au-Louis. Dans un tel contexte, il est plus difficile de reproduire une expérience, et il devient donc plus tentant de changer les résultats. »

L’enquêteur rapporte qu’actuellement, une étude sur cinq est embellie et souligne la difficulté de tracer une frontière précise entre l’ajustement de certains résultats et le début de la fraude. Il observe d’ailleurs aussi que peu ou pas d’échecs d’études sont publiés. « Désormais, 90% des chercheureuses trouvent des résultats positifs. Comme ils doivent continuellement justifier leurs financements, ils ont évidemment intérêt à trouver ce qu’ils cherchaient. »

Nicolas Chevassus-au-Louis soutient que cette explosion de la fraude scientifique est favorisée par l’intensification de la compétition scientifique internationale, notamment avec l’arrivée des chercheureuses chinoises et indiennes sur le marché, la grande raréfaction du financement des laboratoires et les délais de plus en plus courts impartis aux projets. L’évaluation des chercheureuses en fonction du facteur d’impact – le nombre de fois où un article va être cité après publication – des revues dans lesquelles elles.ils publient est responsable également des dérives actuelles. »

Durant la pandémie, et face à l’urgence de trouver des solutions et des explications quant au virus, on a assisté à une frénésie de prépublications – des travaux qui n’avaient même pas encore été évalués par des pairs – s’accompagnant d’un moindre contrôle sur la qualité de la part de la communauté scientifique. La recherche doit être mieux protégée contre les abus, insiste Nicolas Chevassus-au-Louis. « La science demeure la meilleure méthode pour aboutir à un savoir sur le monde qui soit vérifiable. Il n’y a pas de raison de douter de la science comme telle. Mais son fonctionnement doit être fondé sur des critères rationnels et sérieux. »

Pour éviter ces dérives, il est nécessaire de retrouver un rythme plus lent dans la recherche scientifique. Une solution qui pourrait notamment être mise en place en modifiant les règles concernant l’attribution de financement et l’évaluation des chercheureuses, laquelle repose actuellement essentiellement sur une évaluation quantitative basée sur leur nombre de publications. Un fonctionnement qui peut inciter à la fraude, pour publier davantage et plus vite. « Dans le cadre du financement ou des promotions, on pourrait demander aux chercheurs de fournir leurs trois publications les plus significatives. L’évaluateur prendrait le temps de les lire et il s’agirait d’une évaluation qualitative. » Nicolas Chevassus-au-Louis revendique également une meilleure éducation des jeunes chercheureuses, fondée sur la revalorisation de la rigueur et de l’intégrité scientifique. /

* Sacks G, Riesenberg D, Mialon M, Dean S, Cameron AJ. The characteristics and extent of food industry involvement in peer-reviewed research articles from 10 leading nutrition-related journals in 2018. PLoS One. 2020 ;15(12) :e0243144. Published 2020 Dec 16. doi :10.1371/journal.pone.0243144

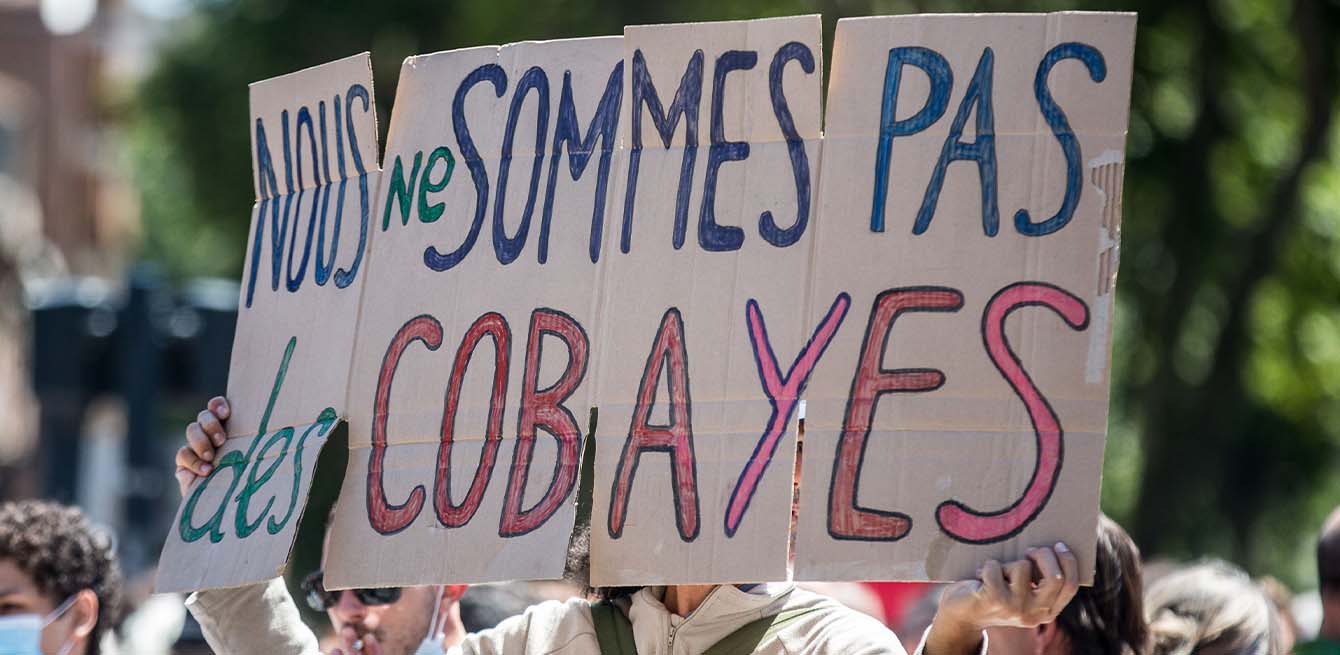

L’introduction d’un pass sanitaire et l’obligation vaccinale ont donné lieu à plusieurs manifestations. Au-delà de la méfiance envers le vaccin, une partie de la population est en désaccord avec la façon dont la pandémie est gérée sur le plan politique.

Le pourcentage de personnes qui indiquent un

grand intérêt pour la science et la recherche.

/

La proportion de gens qui considèrent que

les controverses entre les scientifiques font

avancer la recherche.

/

La proportion de population qui souhaite

que les décisions politiques concernant la pandémie soient définies par des connaissances scientifiques.

L’importance de la communication scientifique et du dialogue entre le public et la science a été illustrée à maintes reprises ces dernières années, notamment lors de la pandémie. Les Académies suisses des sciences ont demandé au groupe d’experts « Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media » d’identifier les façons de les améliorer. Voici quelques-unes de leurs recommandations :

Renforcer le soutien aux scientifiques s’impliquant dans la communication publique ainsi qu’aux lanceurs d’alerte, sur les plans professionnel, social, psychologique et juridique, pour éviter les attaques personnelles, en particulier contre les expertes ;

Encourager la communication scientifique et le dialogue avec les publics mal desservis ;

Soutenir les initiatives de recherche participative ; refléter la diversité scientifique, en termes de domaines de recherche, mais aussi en ce qui concerne l’ancienneté des chercheurseuses, leur âge, leur genre et leur origine ;

Créer une nouvelle infrastructure pour soutenir le journalisme scientifique incluant diverses sources de financement afin de garantir l’indépendance de ces médias.

L’infectiologue Didier Raoult a reçu, en décembre dernier, une sanction de la part de l’Ordre des médecins pour avoir donné de fausses informations au sujet de l’hydroxychloroquine. Le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille a fait de la promotion pour un traitement dont les effets sur le Covid-19 n’étaient pas prouvés.

Un grand nombre de médecins se sont exprimés dans les médias pendant la pandémie. Lors de leurs interventions télévisées (notamment à propos des effets supposés de l’hydroxychloroquine), les propos parfois contradictoires de professionnelles d’une même discipline ont pu étonner les téléspectateurstrices. Au point de donner l’impression d’une médecine en pleine confusion.

Plusieurs voix se sont alors fait entendre pour appeler les médecins à davantage de précision : dans toute prise de parole, il convient de bien distinguer ce qui est de l’ordre de l’avis personnel, d’une part, et ce qui fait consensus dans la discipline en question, d’autre part.

Par ailleurs, « il faut évidemment mettre les choses au conditionnel et rappeler que les vérités que l’on énonce aujourd’hui ne sont pas encore pleinement étayées par la science », a expliqué Jean-Marcel Mourgues, vice-président du Conseil de l’Ordre des médecins en France dans le magazine Marianne en juillet. Une déclaration intervenue à la suite de dix plaintes portées par l’organisation contre des médecins par rapport à leurs déclarations publiques au sujet du Covid-19. En effet, la déontologie médicale impose un principe de précaution : celui de nuancer ses propos lors de toute intervention dans les médias au sujet d’une maladie dont la science n’a pas encore pu établir de connaissances solides. Face à l’ampleur de la pandémie de Covid-19, les médecins jouent un rôle capital. Plus que jamais, distinguer avis personnel et consensus revêt une importance majeure.