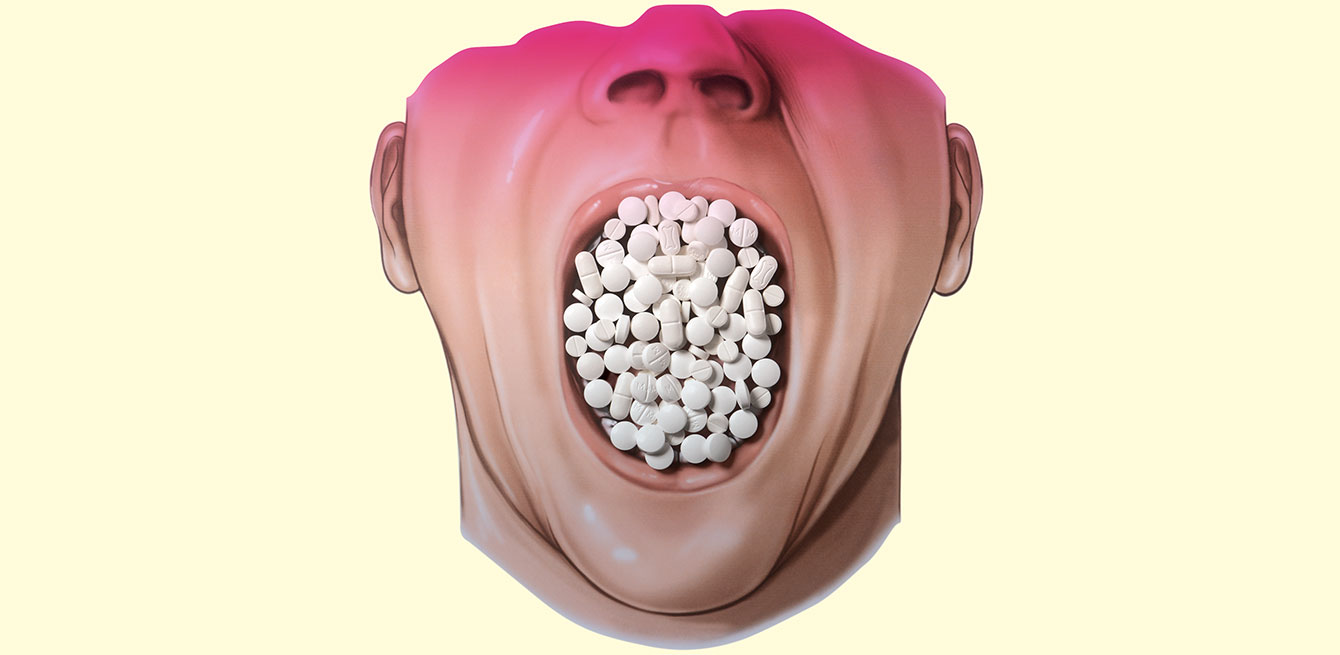

Des voix s’élèvent pour lutter contre la surmédicalisation. Des mesures sont prises pour encourager la décroissance en matière de soins. Quitte à renoncer à certaines certitudes.

www.smartermedicine.ch cette plateforme suisse, pensée à l’intention des patients et des spécialistes, propose une liste mise à jour d’interventions jugées inutiles. en allemand et en français.

www.lessismoremedicine.com articles de presse, événements, billets de blog autour de la question de la surmédicalisation sont regroupés sur ce site (en anglais et en français).

www.choosingwisely.org le site de la campagne américaine choosing Wisely encourage le dialogue entre patients et médecins au sujet des traitements qui leur sont proposés. en anglais.

Les médecins d’aujourd’hui sont-ils tous des Dr Knock?

Ce personnage fictif, né de l’imagination de l’écrivain français Jules Romains dans les années 1920, parvient à convaincre l’ensemble des habitants d’un village qu’ils sont des malades qui s’ignorent et qu’ils doivent commencer à se soigner. A l’image de Molière et de son Malade imaginaire, Romains dénonce les dérives d’une société surmédicalisée qui transforment les individus en consommateurs de soins, soucieux d’en recevoir toujours plus. Dans l’espoir d’aller toujours mieux.

La problématique de la surmédicalisation traverse les décennies. Mais au XXIe siècle, les soins ne se résument plus à des saignées, des purges et autres remèdes de grand-mère. Toujours plus sophistiqués et nombreux, des instruments et médicaments high-tech viennent régulièrement étoffer l’arsenal thérapeutique à la disposition des médecins.

«Lorsqu’un nouveau produit arrive sur le marché, et que ses fabricants en louent les vertus, en tant que médecins, nous voulons y croire.»

Tout en restant critiques, nous espérons qu’il va vraiment nous permettre d’améliorer la prise en charge de nos patients, note Thomas Bischoff, directeur de l’Institut universitaire de médecine de famille de l’Université de Lausanne. Faire le tri parmi toutes ces nouveautés n’est pas évident pour le corps médical.»

Les malades aussi espèrent qu’une nouvelle technologie ou un traitement de pointe les aide à guérir. Et les «bien-portants» sont encouragés à rester vigilants. «Les patients baignent en permanence dans un climat qui prône le recours au dépistage et aux soins, par le biais des campagnes de santé publique, des médias et de la publicité, remarque Rosemary Gibson, l’auteure d’un ouvrage intitulé The Treatment Trap. La croyance que mieux vaut prévenir que guérir est profondément ancrée chez eux.»

«Une détection précoce et un traitement agressif sont souvent considérés comme le signe d’une bonne prise en charge», constate David Goodman, professeur de médecine communautaire qui enseigne à l’Université de Berne.

Patients et professionnels de la santé croient donc fermement aux promesses de la médecine moderne. Mais si le Dr Knock finit par triompher dans l’œuvre de Jules Romains, les soignants d’aujourd’hui sont toujours plus nombreux à adhérer à des mouvements qui encouragent, au contraire, une médecine plus humble, plus modeste, qui reconnaît ses limites, et qui ose, dans certains cas, en faire moins.

On assiste à l’émergence de mouvements qui prônent le less is more en médecine, confirme Arnaud Chiolero, spécialiste de la santé publique à l’Institut de médecine sociale et préventive de Lausanne.

L’objectif est notamment de prodiguer moins de soins inutiles.»

Des campagnes (Smarter medicine en Suisse, Choosing wisely ou Slow medicine aux Etats-Unis) militent pour une médecine qui agit avec modération et gradualité. En faire moins ne signifie aucunement qu’il faut remettre en question les traitements nécessaires et bénéfiques aux patients.

Le concept de «Less is more» est une invitation à reconnaître qu’un excès de soins peut parfois entraîner plus de risques que de bénéfices.

Ses partisans estiment que les populations occidentales sont aujourd’hui surmédicalisées. «Nous sommes dans un système de santé qui nous pousse constamment vers le «trop» de soins, estime Thomas Bischoff. Cela s’explique par la même logique qui en- courage les autres secteurs de nos sociétés occidentales à faire toujours plus: l’accumulation et la croissance sont vues comme des signes de progrès et de performance.»

Patient à temps complet

Selon le généraliste, «la médecine prend trop de place dans la vie des gens aujourd’hui. On ne se rend pas chez le médecin uniquement lorsque l’on est malade, mais aussi pour des examens de routine et autres dépistages, constate-t-il. Cela peut transformer les bien-portants en malades potentiels.»

Au-delà des cabinets médicaux et des hôpitaux, certains individus pensent constamment à surveiller leur état de santé.

«De nombreuses nouvelles technologies, applications et autres objets connectés permettent à chacun de mesurer son taux de diabète, son pouls ou sa pression artérielle à tout instant.»

En cas de symptômes jugés suspects, la tentation d’aller se renseigner on line est grande. Selon une étude publiée par Swisscom en 2012, 84% des Suisses ont déjà fait des recherches sur des sites médicaux avant ou après une visite chez le médecin. Les informations les plus fréquemment recherchées concernent les symptômes, les maladies et les possibilités de traitement. «Les patients se sentent rassurés lorsqu’ils repartent avec une ordonnance, constate Peter Vollenweider, médecin-chef au Service de médecine interne du CHUV. Prescrire un médicament prend d’ailleurs moins de temps à un médecin que d’expliquer pourquoi il ne le fera pas. Ce temps, il faut le prendre lorsque l’on estime que le traitement n’apportera rien de positif à la personne en face de nous.»

Quand la pilule s’efface

face au relationnel

En psychiatrie, les traitements médicamenteux peuvent être complétés par des thérapies relationnelles. «l’art-thérapie,

la musico-thérapie ou l’ergothérapie appartiennent à une palette de prestations

qui peuvent être activées en fonction des besoins du patient, relève Jean-michel Kaision,

le directeur des soins du Département de psychiatrie du CHUV. certaines activités de

la vie quotidienne, comme la promenade ou la lecture, en font aussi partie.» le but ici

est de séquencer et d’organiser la journée du patient pour lui permettre de retrouver des

repères. «Des études récentes ont démontré que ces thérapies sont efficaces également chez

les personnes âgées atteintes de démence ou d’alzheimer», précise le spécialiste.

Il n’est pas rare qu’elles permettent de réduire la

consommation médicamenteuse du patient. les

personnes souffrant de troubles du sommeil sont par exemple traitées au moyen de massages ou du

snoezelen, une technique néerlandaise qui consiste à placer le malade dans une pièce spécialement

équipée pour stimuler tous ses sens au moyen de musique, lumières colorées, odeurs relaxantes et

matelas composés de différents matériaux. «cela

permet de calmer le patient pour qu’il arrive plus

détendu dans son lit», détaille Jean-michel Kaision.

On se rend alors souvent compte qu’il n’a plus besoin

du somnifère qui lui est normalement administré.

Seniors en Première ligne

Particulièrement concerné par la problématique, les personnes âgées, toujours plus nombreuses, sont de grandes consommatrices de médicaments. Selon une étude de la Société française de gériatrie publiée en 2013, plus de 90% des personnes âgées de plus de 80 ans consomment en moyenne dix comprimés par jour. Le coordinateur de l’étude, Olivier Saint Jean, chef de service en gériatrie à l’hôpital Pompidou à Paris, s’exprimait alors dans le quotidien Libération: «Au-delà de trois ou quatre molécules prises ensemble, on ne sait plus comment elles réagissent. Et, surtout, à partir de cinq médicaments, le risque d’accident médicamenteux augmente considérablement.»

Si les Français figurent parmi les plus grands consommateurs de médicaments, les statistiques sont également élevées dans le reste de l’Europe: selon une enquête publiée par L’Hebdo en avril 2015, près de 20% des patients dès 80 ans ingéreraient dix médicaments ou plus par jour, alors que 50 à 60% en consommeraient au moins cinq.

«Chaque médicament supplémentaire augmente les risques de subir un effet secondaire ou de déclencher une interaction avec une autre préparation», relève Robert Vander Stichele, professeur de pharmacologie clinique à l’Université de Ghent (Belgique) et auteur de multiples études sur la consommation de médicaments des seniors. Lorsqu’on donne une pilule contre le diabète à une personne dont le taux de glucose est juste au-dessus de la moyenne, on court le risque de la mettre en hypoglycémie et de la faire chuter ou perdre connaissance, surtout s’il s’agit d’une personne âgée.

Grâce aux progrès technologiques, des anomalies jusqu’à présent invisibles sont aujourd’hui détectées très tôt. Un bien pour un mal. «Les tests diagnostiques sont devenus de plus en plus sensibles, relève Arnaud Chiolero. Les CT scans permettent par exemple de repérer des embolies pulmonaires qui ne sont en fait que de mini-embolies sans conséquence.» De même, il n’est pas rare qu’un examen radiologique de routine révèle une tache sur le rein, une masse dans le sein ou un nodule dans le poumon qui pourraient être des lésions cancéreuses, mais sont pour la plupart inoffensifs.

Or, une fois une anomalie identifiée, «il est presque impossible, voire non éthique, de ne pas investiguer et traiter le patient, même si la probabilité qu’il ait été sur-diagnostiqué est forte», écrit le médecin lausan-nois dans un papier de recherche.

«Il existe aussi chez les médecins la crainte de regretter, une fois le cancer déclaré, de ne pas avoir anticipé, note Jacques Cornuz, directeur de la Policlinique médicale universitaire lausannoise (PMU).

Comment avoir la certitude qu’une lésion est inoffensive? Un dépistage apparaît toujours plus attractif qu’il ne l’est en vérité, et ceci autant aux médecins qu’aux patients.»

Sensibiliser les jeunes médecins

Les étudiants en médecine ne sont pas suffisamment sensibilisés à la problématique tout au long de leur formation. «Comme médecins, on nous a appris à agir, à ne pas rester les bras croisés face à la maladie», note David Goodman. «La médecine moderne est basée sur l’action, ajoute Gian Domenico Borasio, professeur titulaire de la chaire de médecine palliative de l’Université de Lausanne et chef du Service de soins palliatifs du CHUV.»

«Il devient indispensable de stimuler un changement de culture en encourageant les jeunes médecins à sortir de ce piège de l’actionnisme à tout prix.»

Un intérêt économique

Certaines interventions sont surexploitées pour des raisons économiques. Ce serait le cas de certaines poses de stents, ces petites prothèses qui permettent d’élargir un vaisseau sanguin bouché. Leur nombre a doublé en Suisse entre 2002 et 2013, passant de 11’000 à 22’000. Cette hausse est en partie liée au vieillissement de la population et au fait que ces traitements sont aujourd’hui proposés de manière extrêmement fréquente aux patients de plus de 80 ans, expliquait en avril dernier Urs Kaufmann, président de la Société suisse de cardiologie, dans un entretien publié par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «Mais cette augmentation laisse aussi penser que, dans certains cas, la première motivation pour pratiquer l’intervention n’est pas le bien-être du patient. Ces interventions sont lucratives et facilement planifiables, il existe le soupçon que certains hôpitaux fassent passer des considérations purement économiques avant la médecine.»

«On pose de plus en plus de stents, alors qu’un traitement conservateur à base de médicaments et de changement de style de vie (cesser de fumer et perdre du poids, ndlr) serait souvent suffisant», ajoute Arnaud Chiolero.

L’heure est à la recherche de solutions pour remédier à la surmédicalisation. Les généralistes ont un rôle capital à jouer. «Le médecin de famille doit considérer un patient dans sa globalité, précise Thomas Bischoff. Un spécialiste va prescrire un traitement destiné à soigner une affection en particulier; une personne atteinte de plusieurs pathologies va ainsi accumuler les traitements.

Le généraliste doit pouvoir prioriser les soins et trouver un équilibre qui soit tolérable pour le patient.»

Le tri de médicaments

En 2000, la Suède s’est dotée d’une «liste sage». Etablie par un comité scientifique indépendant, elle re- cense les 200 médicaments jugés essentiels pour soigner la plupart des maladies. En 2012, 90% des ordonnances établies à Stockholm y étaient conformes. La France veut établir une liste semblable dès 2016. Un document préliminaire comprend 151 médicaments, alors que plus de 5’000 sont sur le marché.

«En Suisse, chaque hôpital dresse sa propre liste de médicaments essentiels, explique Pierre Voirol, le responsable de l’Unité assistance pharmaceutique et pharmacie clinique du CHUV. La nôtre en comprend 1’000, sur les 2’200 stockés par l’hôpital.» Ce qui détermine le placement d’un médicament sur la liste? «Son efficacité, sa tolérance chez les patients et ses formes galéniques (s’il est disponible en comprimé, liquide, poudre, etc., ndlr). Le critère du coût n’entre en ligne de compte que dans un deuxième temps.»

Pierre Voirol coordonne également une commission des médicaments qui vise à émettre des recommandations pour éviter les doublons et les soins inutiles. Il cite le cas des benzodiazépines souvent prescrits à double pour soigner l’insomnie et l’anxiété, alors qu’un seul suffirait. Ou les antibiotiques administrés par voie intraveineuse, alors qu’il serait plus sûr pour le patient et moins coûteux de les prendre par voie orale une fois l’état du patient stabilisé. «Si un nouveau médicament arrive sur le marché, nous allons aussi préciser les indications pour lesquelles il vaut la peine de l’utiliser et celles pour lesquelles il faut privilégier un traitement existant», précise-t-il.

Des pharmaciens de l’unité de Pierre Voirol se chargent en outre d’accompagner les médecins lors de leur tournée des patients pour examiner leur traitement médicamenteux et émettre des recommandations. «On va, par exemple, rappeler qu’administrer un médicament contre les ulcères de l’estomac n’est plus forcément nécessaire une fois le patient sorti des soins intensifs.» La généralisation du dossier électronique du patient simplifiera encore ce processus. «Toutes ces données seront regroupées à un seul endroit», se réjouit-il.

Une médecine plus honnête

Dans de nombreux pays, des associations de médecins se sont réunies pour établir des recommandations visant à diminuer la prescription d’examens ou médicaments jugés peu ou pas utiles. Jacques Cornuz a réalisé, à la demande de la Société suisse de médecine interne (SSMI), une liste d’interventions à éviter.

«Certains examens ou traitements sont parfois appliqués sans que l’on sache vraiment s’ils apportent une amélioration significative à l’état de santé du patient, reconnaît le médecin. Lorsque des recherches cli- niques et épidémiologiques confirment l’absence d’impact bénéfique, la médecine doit avoir l’honnêteté de le reconnaître.»

Depuis fin 2014, la SSMI considère donc cinq interventions couramment pratiquées jusqu’à présent comme «inutiles» en Suisse (www.smartermedicine.ch). Elles concernent notamment les investigations lors de certaines douleurs lombaires, la prise d’antibiotique en cas de bronchite et autres infections des voies aériennes supérieures, le bilan radiographique avant certaines opérations et les traitements à base d’inhibiteurs de la pompe à proton (contre l’acidité au niveau de l’estomac). Aux Etats-Unis, une liste similaire compte une cinquantaine de consignes.

Rien n’exclut donc qu’à l’avenir de nouvelles recommandations viennent s’ajouter au listing helvétique.

Parmi elles figure également le dosage du PSA dans le sang pour dépister le cancer de la prostate. Le dépistage devrait être précédé d’une information neutre sur ses avantages et inconvénients et ne devrait pas être fait au-delà de l’âge de 75 ans, selon la SSMI. «De nombreuses lésions cancéreuses découvertes grâce au dépistage de personnes asymptomatiques ne vont jamais évoluer vers la maladie, du moins pas de leur vivant», explique Arnaud Chiolero.

«Un taux de PSA élevé ne signifie pas forcément que le patient est atteint d’un cancer, ajoute Peter Vollenweider. Mais cela va nous pousser à effectuer d’autres potentiellement peuvent être lourds et stressants pour le patient. Si finalement un diagnostic de cancer est posé, une opération, non sans conséquences sur sa vie sexuelle et parfois sociale, ne va pas forcément augmenter son espérance de vie. Vaut-il donc la peine de subir ce traitement? La décision ne doit pas être prise par le médecin uniquement. Le patient doit connaître tout cela et pouvoir donner son avis.»

Projet thérapeutique

Intégrer davantage le patient dans la prise de décision sur son traitement fait d’ailleurs partie des mesures fortement encouragées pour réduire la surconsommation de soins. «Il faut présenter le pour et le contre de chaque option au malade, pour qu’il puisse choisir en connaissance de cause», souligne Jessica Otte un médecin de famille canadien qui a créé un blog consacré à la santé intitulé Less is more. Une étude du Group Health Research Institute de Seattle a démontré que lorsque les patients bénéficiaient d’une aide à la décision sous forme de vidéos informationnelles, ils étaient 38% à renoncer à se faire opérer du genou et 26% en moins à choisir un remplacement de la hanche.

La collaboration avec le patient et sa famille est d’au- tant plus important quand celui-ci est atteint d’une maladie chronique et évolutive. «Très tôt dans sa prise en charge, il est primordial de discuter avec lui de ses valeurs et de ses priorités, insiste Gian Domenico Borasio. Préfère-t-il être soigné à la maison? Dans une institution? Quelles sont ses craintes? Qu’est-ce qu’il ne veut absolument pas? Cette planification anticipée permet de mettre en place ensemble un projet thérapeutique qui sera congruent avec sa personnalité et ses préférences.»

Gian Domenico Borasio souligne que depuis octobre 2014, tous les étudiants en médecine de l’Université de Lausanne suivent un cours pratique et un cours théorique sur l’approche palliative. «Dans certaines situations, elle se révèle très bénéfique pour le patient. Les soins prodigués ne tentent pas de rallonger la vie du patient, mais visent à améliorer sa qualité de vie. Etonnamment, diverses études ont démontré que les soins palliatifs permettent aussi de rallonger la vie de la personne, tout en rendant son quotidien plus confortable. Voilà pourquoi je pense que chaque clinicien doit avoir des connaissances de base de la médecine palliative pour pouvoir en parler suffisamment tôt avec ses patients atteints d’une ou plusieurs maladies chroniques et évolutives.»

Le spécialiste estime que les propos du philosophe danois Søren Kierkegaard résument parfaitement l’attitude qu’un médecin doit adopter dans sa pra- tique quotidienne: «Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là. C’est le secret de tout art de l’aide. Quiconque en est incapable est dans l’illusion quand il croit pouvoir être utile à autrui.» Et de conclure: «Il faut, pour bien accompagner les malades, d’abord connaître et respecter leurs priorités. A aucun moment nous n’abandonnons une personne, mais parfois, il faut savoir faire de l’abstention bienveillante.» /

Les populations qui consomment le plus de médicaments ne sont pas forcément celles qui vivent le plus longtemps.

Le coût annuel des soins superflus dans le monde, selon une estimation de l’Institut universitaire Darmouth.

Le nombre de médicaments inutiles, dont 5% potentiellement dangereux, selon Le Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, publié par un chirurgien et un pneumologue français.

Rappelez-vous: en septembre 2004, le groupe merck retire du marché son blockbuster vioxx, un anti-inflammatoire, qui lui rapportait 2 milliards de dollars

par année.

La raison?

On attribue plus de 30’000 morts rien qu’aux états-unis à cette pilule largement prescrite contre l’arthrite, mais qui augmente le risque de crises cardiaques et d’attaques cérébrales.

Un autre scandale sanitaire éclate quelques années plus tard.

Le coupable s’appelle mediator, il est développé par les laboratoires Servier, et se présente comme un antidiabétique.

Il est commercialisé à partir de 1976. Jusqu’à son retrait en 2009, 145 millions de boîtes ont été vendues et plus de 5 millions de personnes en ont consommé en France.

Conséquence: selon le rapport d’expertise publié en 2013, le médicament provoquait des atteintes des valves cardiaques ainsi qu’une forme d’hypertension artérielle pulmonaire menant au décès de près de 2’000 personnes.

Ces deux affaires, fortement médiatisées, couplées à l’explosion des coûts de la santé à partir des années 1990, ont mis la problématique du surtraitement en avant et des voix ont commencé à s’élever pour lutter contre cette tendance.

La problématique n’est pas propre aux sociétés modernes.

«Déjà au xviiie siècle, les médecins se plaignaient que leurs patients n’étaient satisfaits que s’ils pouvaient repartir avec un remède entre les mains», raconte micheline louis-courvoisier, historienne de la médecine à l’université de genève.

A certains égards, la situation était même pire qu’aujourd’hui, car le champ médical était plus ouvert: bonnes femmes, rhabilleurs et autres rebouteux prodiguaient des soins au même titre que les médecins. «ce n’est qu’au début du xixe siècle que les médecins et les chirurgiens se sont associés pour former une corporation, reléguant les autres soignants à la marge.»

Dans les années 1970, les travaux de l’américain John Wennberg ont largement contribué à la prise de conscience. il a démontré que 7% des enfants de middlebury, dans le vermont, se faisaient retirer leurs amygdales, contre 70% à stowe, à 80 km de là. une variation que rien ne permettait d’expliquer si ce n’est la présence de médecins un peu trop enthousiastes du bistouri.

Dressée par une cinquantaine d’organisations médicales américaines, la liste Choosing Wisely comprend une série de procédures ou examens à éviter.

Exemples choisis.

Seuls 0,5 à 2% des sinusites évoluent vers une forme bactérienne. Il vaut donc mieux éviter les antibiotiques pour les manifestations bénignes, qui se résolvent d’elles- mêmes en deux semaines. La même chose vaut pour les otites.

Chaque transfusion est porteuse de risques, de réaction allergique notamment. Chez les patients stables, une quantité minime de sang (7-8 g/dl) suffit. Les personnes anémiques devraient être traitées avec des suppléments oraux plutôt qu’avec une transfusion.

Il ne sert à rien d’effectuer un frottis vaginal pour détecter un cancer du col de l’utérus chez les femmes de moins de 21 ans: la plupart des anomalies qui surviennent à cet âge se résorbent toutes seules. Chez les femmes âgées de 30 à 65 ans, un examen tous les trois ans suffit.

La prescription d’anti-psychotiques et de somnifères chez les personnes âgées atteintes de démence doit être une solution de dernier recours, après l’échec des thérapies non médicamenteuses. Ces préparations augmentent le risque d’attaque cérébrale, de chute et de mort prématurée.

Mieux vaut traiter un cancer du sein métastatique avec une chimiothérapie à un seul médicament, au lieu d’en combiner plusieurs.

La seconde option n’accroît pas

les chances de survie, et ses effets

secondaires sont plus importants.

Pour soigner une rupture du ménisque, mieux vaut recourir à des traitements non invasifs (exercices physiques, anti-inflammatoires, analgésiques légers, injections de corticostéroïdes) qu’à une arthroscopie du genou, une procédure chirurgicale.